-- : --

Зарегистрировано — 120 544Зрителей: 63 887

Авторов: 56 657

On-line — 3424Зрителей: 668

Авторов: 2756

Загружено работ — 2 077 190

«Неизвестный Гений»

Целков. Е.Евтушенко

![]() 26 мая ’2013

26 мая ’2013 ![]() 14:30

14:30

Кто сильней на этой картине?

Евг. Евтушенко

У меня на стене переделкинской дачи висит картина. Кто бы ни при¬ходил ко мне, картина гипнотически притягивает, первого взгляда, меться, нравится она или не нравится. Иногда вызывает восторги, иногда ошара¬шивает, даже пугает.

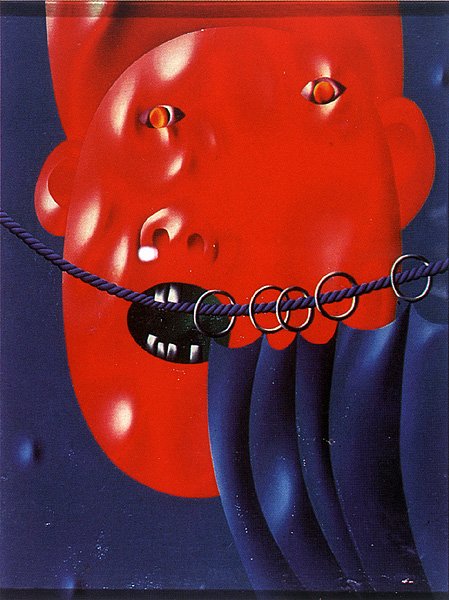

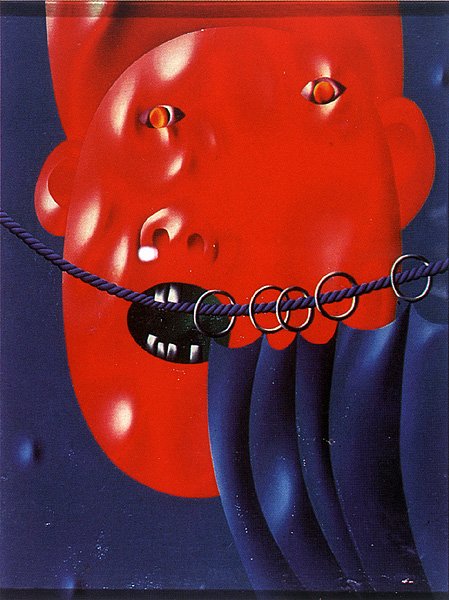

Картина называется «День рождения с Рембрандтом». В темно-алых размывах-то ли кро-ви, то ли взвихренных пожаров - два художника, родившихся в один лень, 15 июля, но один из них, Рембрандт, — в 1606 году в Лейдене, другой, автор картины Олег Целков, — в 1934 году в Москве того и у другого в руках бокалы, наполненные то ли красным вином, то ли пламенем истории. Русский наклонил¬ся к голландцу и что-то заговорщицки, шепчет ему на ухо, а может быть, что-то спрашивает, да не просто, а поддевая, подкалывая. Озорная, но в то же время не очень-то веселая дьявольщинка про¬сверкивает в глазах русского, наделенно¬го страшным превосходством знания всего того, что случилось на планете после смерти Ремб-рандта. Жутковатая сила, жи¬вучесть есть в этом русском художнике, прошедшем школу ма-газинных очередей, коммунальных кухонь, битком набитых трамваев, школу страха перёд ночным звонком в дверь, школу хрущевских кри¬ков на художников, школу разгрома выстав-ки на пустыре бульдозерами при Брежневе, школу невыпускания за грани¬цу, невыставления и непокупания картин, школу бесчисленных исключений, запре¬щений, угроз.

Рембрандт на целковской картине уж не тот, с колен которого так обворожи¬тельно улыба-лась Саския, по его гениаль¬ной воле раз и навсегда повернувшаяся лицом ко всем будущим поколениям, но Рембрандт умирающий, который справля¬ет свой последний день рождения вместе с русским странным художником, который по воландовскому мановению перемес-тился во времени. Это Рембрандт, уже не добивающийся славы, а добившийся ее, но и пре-зревший. Это Рембрандт, выдер¬жавший и старость, и безденежье с не меньшим достоинст-вом, чем молодость и деньги. Это Рембрандт, простивший жизни все, что она отобрала у не-го, за все, что она дала ему. Это Рембрандт, не опустив¬шийся до хитрости, но и не отказав-шийся от крестьянского колабрюньоновского лу¬кавства.

Много раз задавал сам себе вопрос: кто сильней на этой картине? Спрашивал и гостей. Лучший ответ дал, пожалуй, Габриэль Гарсиа Маркес: «Оба сильнее». Неплохо сказал и один грузинский гость, пожелавший остаться неизвестным: «Силь¬ней тот, кто бокал держит ни-же». На кар¬тине ниже бокал держит старший. Но са¬мое горькое в том, что почти никто из моих гостей (за исключением некоторых Иностранцев и советских специалистов по живопи-си) не узнал, чьей кисти эта кар¬тина, а когда я называл фамилию Целкова, переспрашивали.

Целков был одним из двух-трех самых моих близких друзей. К нему я мог при¬ехать без звонка в любое время дня и но¬чи — и один, и вдвоем, и даже с большой компанией. Однаж-ды, выйдя из его квартиры ночью, мы купались при лунном свете в канале, как будто проща-лись на¬всегда и с нашей молодостью, и друг с другом: Белла Ахмадулина, Василий Аксе¬нов, Булат Окуджава, японская девушка Юка, Олег и я. Как будто с заранее предугаданной непо-правимостью я в своей жизни разошелся с некоторыми, но не с Олегом. У него был великий дар хранения дружбы. Секрет этого дара, ви¬димо, в терпимости к чужим, непохожим на соб-ственный характер мнениям. В этом смысле Целков в жизни больше похож на Рембрандта с той картины, чем на нари¬сованного Целковым Целкова. Он никогда не поучал, не лез в со-ветчики, но и сам не выпрашивал советов. У него было ред¬чайшее качество — умение при-нять чу¬жую боль и умение исповедаться. Он был способен помочь в беде, но и не позавидо-вать в счастье. Всю жизнь борясь с безденежьем, он не считал в воображе¬нии чужих денег и без своих умел, обхо¬диться почти незаметно и даже элегантно.

Я прошел вместе с ним многие тысячи километров и по Вилюю, и по Алдану на моторных лодках. Он был смешным в сво¬их городских ужасах и восторгах перед сибирской природой, но всегда оставался трогательнейше преданным, а было нуж¬но — и бесстрашным товари-щем. Первые года два, когда он так неожиданно для всех и для себя уехал, несколько раз я ловил свою автомашину на том, что она как бы сама инстинктивно норовила по¬ехать к нему ночью в Орехово-Борисово, пока я не спохватывался, что Целкова там уже нет и не будет. Уже целых одинна¬дцать лет он не ходил по московским ули¬цам, которые так любил всей своей бро¬дяжьей душой полуночника. Его не успели здесь признать, но забыть успели. Его помнят только родственника, личные дру¬зья, некоторые профессиональные художники и коллекционеры. Никогда не зани¬мавшийся политикой, он живет во Фран¬ции с паспортом «политического бежен¬ца», что, впрочем, позволяет ему свободно ездить по всему белому свету и выстав¬ляться, выставляться, выставляться. Везде, за исключением Родины.

В прошлом году итальянское издатель¬ство «Фаббри» выпустило цветную монографию-гигант, посвященную Олегу Целкову, в серии «Выдающиеся мастера XX века». Лишь немно-гие живые художники удостоились чести быть включенными в эту серию. Так что же прои-зошло? Поче¬му наша страна позволила себе преступную «роскошь» уворовать у самой себя и Целкова, и многих других художников — по приблизительным подсчетам около двухсот? Это произошло не в сталинское время, а уже после двадцатого съезда. Все мы несем за это ответственность. Конечно, именно сталинское время было колыбелью беспрецедентного в истории национального самоворовства. У стольких наших поколений был украден великий русский авангард — Кандинский, Малевич, Филонов, Гончарова, Ларионов, Татлин, Тыш-лер, Лентулов, Родченко, Мельников!

Железный занавес между двумя систе¬мами стал стеной между двумя культура¬ми. Ахмато-ва, по собственному призна¬нию, лишь случайно, с огромным опозда¬нием узнала, что любив-ший ее в Париже безвестный итальянец Модильяни по¬смертно стал всемирной известнос-тью. В 1962 году Шагал, которого я посетил в его доме во Франции, сказал, что он хочет умереть на Родине, подарив, ей все принадлежащие ему картины, — лишь бы ему дали скро-мный домик в родном Ви¬тебске Шагал передал мне свою моно¬графию с таким автографом для Хруще¬ва: «Дорогому Никите Сергеевичу Хруще¬ву с любовью к нему и к нашей Родине». (Первоначально на моих глазах Шагал сделал описку — вместо «к нему» стояло «к небу»). Помощник Хрущева В.С. Ле¬бедев, никогда не слышавший фамилии Шагала, не захотел пере-дать эту книгу Хру¬щеву. «Евреи, да еще и летают...» — раз¬драженно прокомментировал он репродук¬цию, где двое влюбленных целовались, па¬ря под потолком. Лебедев, который — на-до отдать ему должное — ранее помог напечатать и «Наследников Сталина», и «Один день Ивана Денисовича», был раз¬дражен и даже напуган не случайно. Ата¬ки на художников со стороны Хрущева и окружения перешли в атаки на писателей, на свободомыслящую интел-лигенцию во¬обще. Но. впрочем, и раньше рамки сво¬боды для живописи раздвигались гораз-до медленней, чем для литературы. Ничто гак медленно не меняется, как привычка к визу-альным стереотипам. Даже в самые «оттепельные» времена книгу англичанки Камиллы Грей о русском авангарде конфис¬ковывали наши несгибаемые таможенники. Нравственная кас-трация породила кастра¬цию художественную, даже стилевую. Не¬обычная художественная форма уже вос¬принималась как антисоветское содержа¬ние.

Но все-таки железный занавес проржа¬вел, и сквозь его дыры с острыми, боль¬но ранящими краями просачивались люди, книги — и в ту, и в другую сторону. К со¬жалению, в ту сторону уходили оригиналь¬ные картины, написанные здесь, а в эту ходили лишь репродукции Саль-вадора Дали, Макса Эрнста, Хоана Миро, мно¬гих других. Когда я недавно был на аук¬ционе Сотбис и видел навсегда уплываю¬щие за границу холсты Родченко, Древина, Удальцовой и талантливые работы на¬ших молодых, еще живых художников, иг¬норируемых государствен-ными закупочны¬ми комиссиями на Родине, то я слушал звучавшие под удары молотка бас-нослов¬ные цифры, как предупреждающий набат. С одной стороны, хорошо, что русскую жи-вопись увидят в других странах, что молодые художники благодаря этому деньгопаду с ка-питалистического неба смогут дальше спокойно работать, не суе¬тясь ради поденщины. Но все-таки кошки скребли у меня на сердце. Почему мы са¬ми не могли у себя купить эти кар-тины? Все это опять пахнет национальным самоворовством. Но вернемся к Целкову.

По его собственным признаниям, в ран¬нем детстве его никто постоянно не учил живопи-си. Однажды в пионерском лагере художник Михаил Архипов по¬тряс Олега красочными рассказами о мире художников, о живописи, о ее святом предназначении. Впечатлительный подросток в течение одной бессонной но¬чи вдруг осознал, что он тоже худож¬ник. Олега при-няли в Суриковскую сред¬нюю художественную школу. Его мама вспоминает: «В школе при поступле¬нии ему дали стипендию — 20 рублей. Для пятнадцатилетнего мальчика и скром¬ного бюджета семьи средних служащих это было даже очень много. Но за пер¬вые две карти-ны, представленные на зим¬ней сессии, Олег был лишен этой стипен¬дии. На одной опальной картине был изо¬бражен концлагерь. Из-за колючей про¬волоки смотрели безнадежные, приу-чен¬ные к повиновению лица. Картину обви¬нили в пессимизме, в отступлении от социалисти-ческого реализма, в слишком трагическом изображении лагерной жиз¬ни, ибо в глазах людей не светилась на¬дежда на скорое приближение советских войск. Вторая — композиция: оди-нокий солдат играет на гитаре на малень¬кой пристани туманным, мглистым ут¬ром. Директор вызвал отца и с глазу на глаз допрашивал: почему у его сына могли возникнуть упадниче-ские настрое¬ния, с кем он дружит, нет ли у него в друзьях старшего художника, который на него дурно влияет? Отец удивился: «По¬чему?» «А видите — солнца нет! Облака, сырость, серость...» «Это было первое ЧП в моей жизни, — говорил Олег, — но тем не менее это было мое крещение, с этого случая начался я как художник».

В такой обстановке рос Олег Целков и его ровесники — юные художники. Когда Олег за-кончил школу, то на просмотре работ школьников руководителями суриковского института один из них топал но¬гами у целковских картин и кричал: «Этой кончаловщине у меня не бы-вать!» Олег все-таки решил поступать в институт, и его, разумеется, провалили. На некото-рых ранних картинах когда-то стояли жирные двойки мелом. Целкова неожиданно поддер-жал столп тогдашней официальной жи¬вописи Б. Иогансон. Сохранилось его письмо, направ-ленное в Минский теат¬ральный институт: «Рекомендую Олега Целкова как прекрасный ма-териал для будущего художника... Он является превос¬ходным живописцем, и уверен, что оп-рав¬дает возложенные на него надежды». Иогансон в данном случае проявил последователь-ность. Когда Целкова исключили в Минске (за формализм), через год он помог ему посту-пить в Академию худо¬жеств имени Репина в Ленинграде. Однако в академии Олег устроил выставку своих первокурсных работ, и студенты-китайцы написали коллективный протест против этой выставки, как против «разлагающе¬го буржуазного влияния». Где они теперь, эти китайские художники? Не погибли ли они сами, возвративщись в Китай, где, может быть, тоже показались «слишком буржуазными» озверело бушевавшей в своем младенческо-пала-ческом неведении толпе хунвэйбинов?

Целкова исключили из академии. Его выручил замечательный режиссер и художник Ни-колай Акимов, взявший Олега на свой курс в театральный институт. Именно тогда, в 1957 году, Слуцкий, с ко¬торым мы вместе приехали на поэтические совместные чтения в Ленин-град, мне представил моего будущего близкого дру¬га слегка шутливо, но с долей серьезно¬сти: «Олег Целков — возможно, будущий гений...» Стройный, красивый, темногла¬зый юно-ша с вьющимися волосами стоял, с небрежной независимостью опершись плечом о косяк двери, в модной тогда для литературных посиделок квартире ленин¬градского писателя Ки-рилла Косцинского. В позе Целкова было что-то от Долохова, готового шагнуть к подокон-нику. Но в отличие от Долохова в Целкове никогда не было издевательской насмешливости над другими, а свойственное всем настоящим людям искусства детское любо¬пытство к лю-дям, к жизни. Мы подружи¬лись с ним с первого взгляда.

До встречи с Олегом я был поклонни¬ком Глазунова. В 1957 году в ЦДРИ со¬стоялась сен-сационная выставка работ этого никому доселе неизвестного ленин¬градского сироты, жена-того на внучке Бенуа, изгоя академии, по слухам, спавшего в Москве в ванне вдовы Яхон-това. После бесконечных Сталиных, после могу¬чих колхозниц с не менее могучими сно¬пами в питекантропски мощных ручищах — огромные глаза блокадных детей, мучи¬тельное лицо Достоевского, трагический облик Блока среди свиных рыл в ресто¬ране, современные юноша и девушка, про¬сыпающиеся, друг с другом в городе, похожем на гетто, где над железной ре-шет¬чатой, спинкой их кровати дымятся трубы чего-то жестокого, всепожирающего. Однаж-ды зимней ночью мы вместе с Глазу¬новым выносили его картины, спрятанные в общежитии МГУ, и просовывали их сквозь прутья массивной чугунной ограды с такими же чугунными гербами СССР грузили эти картины в мой облупленный «Москвич», и струи вьюги били в за¬стекленное лицо Ксюши Некрасовой. Мог ли я тогда представить, что попираемый и опле-вываемый художник Глазунов вскоре станет неофициальным официальным ху¬дожником МИДа и в высокомерно-уничи¬жительной манере будет говорить о рус¬ском многострадаль-ном авангарде, как это недавно прозвучало по телевидению.

Целкова начали, поносить со школь¬ной скамьи. А уже в 1957 году за¬грохотали не только легкие, но и тя¬желые — академические — орудия. Так, например, академик Юон в своей ста¬тье, перечисляя отступников от социа¬листического реализма, назвал нынешнего председате-ля правления Союза художников СССР А. Васнецова, Ю. Васильева К. Мордовина, Э. Неиз-вестного, О. Целкова. На пленуме правления Союза художни¬ков было обронено и такое суж-дение: «Очень плохой фальшивкой под Сезанна являются натюрморты О. Целкова» («Совет-ская культура», 4 июня 1957 го¬да). Заодно от Целкова открестился и его бывший «крестный отец» — Иогансон. Но почти одновременно картинам молодо¬го художника была дана и про-тивополож¬ная оценка человеком, который был дру¬гом Пикассо и вообще кое-что соображал в искусстве. Этим человеком был Пабло Неруда, увидевший всего-навсего два цел¬ковских натюрморта на молодежной выс¬тавке в Москве. Он прислал Олегу пись¬мо, где были такие слова: «На вашем художническом пути вы выглядите как правдивый реалист, у которого есть своя экспрессия и поэзия. Браво!» В Целкова сразу поверил революционный ту¬рецкий поэт Назым Хикмет и предло¬жил ему работу по оформлению сво¬его спектакля «Дамоклов меч» в Теат¬ре сатиры. Думаю, что в работах Целко¬ва Хикмет видел отблески того великого авангарда, который ему посчастливилось увидеть в двадцатые годы в Москве Мая¬ковского и Мейерхольда, На эти отблески к Целкову тянуло и Кирсанова, и Лилю Брик, и Катаняна. Не-задолго до своей кончины целковскую квартиру посетила Анна Ахматова, не слишком бало-вавшая живописцев своими посещениями.

Целкова приняли в Союз художников, в театральную секцию. Но его работы никакие офи-циальные организаторы не покупали. Если бы не постоянная помощь родителей, несмотря ни на что веривших в талант сына, Олег не выдержал бы... Но все-таки появились и первые покупате¬ли. Это были тогда совсем молодые акте¬ры М. Козаков, А. Гурченко, нищий в то время минский художник Борис Заборов, ныне живущий в Париже в одном доме с Целко-вым, другой, тоже нищий москов¬ский художник Юрий Соболев, геолог Анатолий Гаврилов, коллекционер-энтузиаст Евгений Нутович, несмотря на пустые карманы, сумевший собрать целую анто¬логию русской современной живописи, еще один художник, Арнольд Остроумов, журналист Леонид Шинкарев, физик Рубен Сейсян. Переломным для «покупательной репу-тации» Олега был момент, когда несколько его холстов приобрел один из знаменитейших коллекционеров русского, авангарда — Костаки. Первой крупной работой Целкова, продан-ной за рубеж, был «Групповой портрет с арбузом», опи¬санный мной в поэме «Голубь в Сан¬тьяго». «Там с хищными огромными ножами, всей своей сталью жажду¬щими крови пока еще арбуза, а не жертвы, тринадцать морд конвейер¬ных, безликих со щелками свиными вме¬сто глаз, как мафия, позируя, застыли над первой алой раной, из которой растерян¬ные семечки взвились». Эту картину при¬обрел приехавший тогда в СССР Артур Миллер, впоследствии самым высоким об¬разом написавший о Целкове, Я был сви¬детелем того, как Сикейрос и Гут-тузо, два «объевшихся красками всезнайки», жадно и деловито спросили, чем написа¬ны его картины. Олег спокойно перевер¬нул холсты, где на обратной стороне был записан состав красок и лаков. Два ста¬рых волка живописи прилежно все пе¬реписали, как мальчики. Это было выс¬шим профессиональным признанием.

От натюрмортов, в которых действительно было некоторое влияние Сезанна, Целков мед-ленно и могуче вышел к серии индивидуальных и групповых портретов конвейерно-робото-образных особей, порожденных веком расщеплен¬ного атома и электроники, веком Дахау, Гу-лага, Хиросимы. Эти особи страшноваты, но тем не менее им не чуж¬ды сентиментальные, вполне человеческие порывы, и их автоматизированная психо¬логия колеблется где-то на гра-ни между фашизмом и детско-дикарской наивно¬стью. Тип этих особей интернационален, ибо их можно встретить и в Нью-Йорке, и в Люберцах. Серия получилась внуши¬тельная, веду-щая свою родословную в ка¬кой-то степени от «Женщины с коромыс¬лом» Малевича, от неко-торых, образов Леже. Но генеалогическое древо этих особей росло из реальности, и вот это-го-то реализма и испугались «борцы за реа¬лизм». На самом деле эти «борцы за реа¬лизм» бы-ли абстракционистами, ибо на своих угодливых картинах рисовали несуществующую, абст-рактную советскую жизнь. Эти «борцы за реализм» травили жившего в лианозовском бараке художни¬ка Оскара Рабина, со страшной реалисти¬ческой простотой описавшего барачную жуть. Когда «искусствоведы» с повяз¬ками дружинников моторизованно ата¬ковали знамени-тую выставку на пусты¬ре, Рабин лишь в последнюю секунду успел вскочить на нож идущего на него бульдозера стал балансировать на острие ножа со своей спасенной им карти¬ной. Так и жили многие наши художники — стоя на острие ножа со своими карти¬нами.

Художник Юрий Васильев во время войны служил в летных частях, был сбит, уцелел чу-дом, вступил в партию. После войны он сначала занимался, как многие студенты, слащавым кондитерским реализ¬мом. Но честь ему и слава за то, что он одним из первых русских совет-ских ху¬дожников вернулся к забытым, попранным традициям великого авангарда. Васильев перешел к реализму фантазий, видений, создав и атомную Леду, любовно ласкаю¬щую реак-тивный самолет, и Клевету — чудовищную металлическую бабищу, перемалывающую и по-жирающую людей. Его, изобличителя клеветы, немедленно самого обвинили в клевете. К не-му явились чле¬ны партбюро МОСХа, чтобы идеологиче¬ски «проверить» его картины. Юрий Ва¬сильев, как восставший с печи Илья Муро¬мец, встал в дверях вместе со своими ма¬лыми детьми и женой, держа в руках за¬ряженный охотничий карабин, и сказал, что если они осме-лятся незвано пере¬ступить его порог, он убьет и своих де¬тей, и жену, и себя. Вот что скрыва-лось за счастливой улыбкой Юрия Васильева, когда я видел его фотографию в газетах на от-крытии выставки в Японии.

Запихнутый в психушку Михаил Шемя¬кин сделал там потрясающие реалистиче¬ские на-броски карандашом с натуры, а его самого за это обвинили в «искажении советских психле-чебниц», в психопатстве. Вот что скрывается за озабоченным ли¬цом Шемякина, когда сейчас в качестве председателя комитета по спасению со¬ветских военнопленных-афганцев он борет-ся в Нью-Йорке за человеческую жизнь. Скульптора Эрнста Неизвестного, разведчика, ко-мандира взвода, посмертно (считали, что он убит) награжденного за подвиги, человека, у ко-торого вся спина изрыта осколками» оскорбил глава госу¬дарства, крича ему: «Забирайте ваш пас¬порт и убирайтесь вон!» Предугадывал ли глава государства, что именно этот скульптор, оценив освобождение и реабилитацию стольких невинных людей выше личной обиды, по-ставит ему памятник на могиле? Э. Неизвестного под горячую руку почему-то называли аб-стракционистом. После зва¬ного обеда для интеллигенции в Доме приемов топтуны, кряхтя, выне¬сли его скульптуры и расставили на столе правительства, еще в жир¬ных пятнах от шаш-лыков. Из-за скульпту¬ры, изображавшей лагерного мальчика с мышкой в руках, глядело за-сушенное инквизиторское лицо Суслова. Жертва в бронзе и идеологический надзиратель смотрелись как единый архитектурный ан¬самбль. Какой тут к черту абстракцио¬низм! Инсти-нктивный страх невежества на самом деле был направлен против реалистического портрети-рования эпохи. Кошка знала, чье мясо она съела, и хоте¬ла, чтобы на ее портретах было толь-ко невинное молочко на усиках, а не кровь. Но почему же заодно преследовали и абстракци-онизм — ведь, казалось бы, это самый политически безопасный стиль? Абстракционизма бо-ялись потому, что в буйных набрызгах красок мерещился спря¬танный, как в ловком фокусе иллюзиони¬ста, уничижительный портрет.

Агрессивное непонимание есть самопро¬вокация страха. Невежество не хочет признать, что оно чего-то не понимает. Не¬вежество инстинктивно ненавидит объект своего непонима-ния, создает из него об¬раз врага. В поле агрессивного непонима¬ния оказался и Олег Целков. Он сам ни¬когда не был агрессивным, никогда не был охочим до таких рекламных сканда-лов, когда остреньким политическим соу¬сом пытаются сделать более аппетитной позавче-рашнюю заветренную котлету, в которой мясо, может быть и ночевало, но даже не помяв по-душки. Олег всегда любил свою Родину, ее искусство, не принимая лицо бюрократии за ли-цо Родины. Он был слишком занят самосовершенствованием, чтобы звонить иностран¬ным корреспондентам и оповещать их за¬годя о том, когда его будут очередной раз «подвергать преследованиям». Целков не подпадал ни под один стереотип, не принадлежал ни к какой группе, не участ¬вовал в политических акциях, и тем не ме¬нее его все уважали, с его мнением считались. Возможно, кому-то он казался даже тайным лидером всех подпольных художни-ков. Логика была уголовная: «Раз все уважают, значит, пахан». А уважать было за что. Цел-ков — человек на редкость доб¬рожелательный и широкий во вкусах. Од¬нажды целый вечер он мне восхищённо го¬ворил о подвиге передвижников и сказал, что перовская «Тройка», где крестьянские дети везут на санках обледенелую бочку, — одна из его любимых картин. Я ни от одного художника не слышал столько доб¬рого о других художниках. У Целкова есть одна редкостная черта — уверенность в себе, не переходящая в зазнайство. Это уверенность ма-стерового, знающего свое дело. На зависть и ненависть у настоя¬щих мастеров просто-напро-сто нет вре¬мени.

Целков, любящий литературу, наиме¬нее литературный художник из всех фи¬гуративистов, которых я знаю. Цвет — это три Четверти содержания его хол¬стов. Но атакующая сочность его цвета тоже политически пугала. В 1965 году впервые была открыта его выставка в До¬ме культуры института Курчатова, но организаторам здорово влетело; Они вы¬нуждены были публично покаяться в сво¬ей идейной незрелости. В 1970 году Дом архитектора организовал выставку-однодневку Целкова. Выставка побила миро¬вой рекорд... скорости выставок — её закрыли через пятнадцать минут. Некто, помахав красной книжечкой перед носом перепу-ганного директора потребовал отключить свет, удалить публику, снять картины. На следую-щий день Целкова исключили из союзов художников за самовольную(!!) организацию вы-ставки.

Я кинулся выручать товарища — к Фурцевой, тогдашнему министру культуры. Именно она когда-то разрешила песню «Хотят ли русские войны», которую пол¬года запрещали ис-полнять по радио как якобы «демобилизующую наших воинов». Фурцева и на сей раз была в добром на¬строении. «А что если нам вот сейчас, с ходу махнуть в мастерскую к этому Цел-кову?» — с энергичной демократичностью предложила она. «Лучше не стоит, Екате¬рина Алексеевна... — вздохнул я. — Вам будет труднее защищать автора, когда вы увидите его картины...» Фурцева оценила, мое предупреждение и при мне сразу по¬звонила в Союз ху-дожников, напустила на себя начальственный гнев: «Это исклю¬чение — поспешность, кото-рая может пе¬рейти в политическую ошибку», — сказа¬ла она в телефонную трубку на риту-аль¬ном лексиконе и подмигнула мне.

Целкова восстановили. Но что измени¬лось в его жизни? Картин его официально не поку-пали, а для Целкова это траге¬дия, ибо он не интерьерный, а музейный художник. Картинам его тесно в жилых комнатах. Целкова опять не выставляли — за исключением коллективной выставки неофициальных художников, которую па¬родийно загнали в павильон «Пчеловод¬ство» на ВДНХ, окружив смехотворно многочисленным кордоном милиции. Целков там впе-рвые выставил свой трагиче¬ский, спорный холст «Тайная вечеря», где на грани мятежного богохульства изобра¬зил Христа и тринадцать апостов как роботообразных заговорщиков против че¬ловечества. Но может быть, таковой ему виделась тайная вечеря не Христа, а Ан¬тихриста?

Картины накапливались. Чувство пер¬спективы терялось. Вон она чем была страшна, тря-сина застоя, — она всасыва¬ла в безнадежность. Многие талантливые люди становились пес-симистами, а беста¬ланные оптимистично перли вперед.

Целков не хотел уезжать за границу — он хотел съездить. В 1977 году он полу¬чил пригла-шение из Франции. Один из тогдашних начальников ОВИРа пообе¬щал ему паспорт на два месяца. Жена Целкова просила меня присмотреть за их квартирой, выпросила у меня довоен-ное собрание Мопассана, чтобы ублажить ка¬кого-то овировского чиновника, бравше¬го взят-ки не борзыми щенками, но дефи¬цитными книжками. Я скрепя сердце от¬дал Мопассана. И вдруг в ОВИР-е нача¬лась очередная чиновничья чехарда. Целковых вызвал их благодетель и с осунув¬шимся лицом сказал: «В общем, так: ли¬бо сейчас и насовсем, либо никогда…» А ве-дь это страшное слово — «насов¬сем», особенно если оно соединяется со словом «Родина». Многие, и не толь¬ко художники, никуда не уехали бы, ес¬ли бы перед ними не ставили когда-то такую антигуманную дилемму — либо сейчас и насовсем, либо никогда…

Целков, мой ближайший друг, уезжал. Имел ли я право просить его, чтобы он этого не де-лал? Что я ему мог пред¬ложить — выставку на Кузнецком, закуп¬ку его картин Третьяков-кой? Какое имел я право отобрать у него возможность наконец-то увидеть Лувр, Прадо, Мет¬рополитен, Тейт галерею, Уффици? Но почему за право увидеть эти великие музеи он дол-жен был платить такую страш¬ную цену — потерю Родины? Почему до революции наиболее талантливым моло¬дым художникам давали стипендии, по¬сылая их в Италию, во Францию, чтобы они видели шедевры в оригиналах?

Тоня Целкова ворвалась ко мне перед самым отъездом, вся зареванная. Специ¬альная ко-миссия при Министерстве куль¬туры потребовала, чтобы Олег за выво¬зимые собственные картины уплатил 22 тысячи рублей. Таких денег Олег и сроду-то в руках не держал. Худ-фонд вы¬дал ему справку, что за 15 лет членства в Союзе художников он заработал всего 4500 руб. (!!). «Такие картины не стоят ни гроша!» — презрительно усмехались над холстами Целкова. И вдруг государ¬ство, не купившее у Целкова ни одной картины, оценило их как нечто стоящее, но лишь при этом проклятом отъезде «насовсем». Старик Рембрандт тоже, ко¬нечно, бывал в разных передрягах, но ему и в страшном сне не приснился бы подобный — дневной и ночной — та¬моженный дозор, следящий за искусст¬вом. Я бросился к тогдашнему заместите¬лю министра культуры Ю. Барабашу и сбивчиво сказал примерно вот что: уезжает замечательный русский художник. Но кто знает, как сложится его личная судьба, как, нако-нец, сложится история. Зачем же оскорблять его этими побора¬ми, как будто нарочно ему хо-тят вну¬шить ненависть к Родине, как будто хо¬тят по-садистски разорвать насовсем ни¬ти, со-единяющие его с культурой, сыном которой он был. У Барабаша, была репу¬тация жесткого, сухого человека. Но, к его чести, он понял мои аргументы и помог. На следующий день 22 тысячи волшебно превратились всего в две.

Мало того — у Целкова приобрели не¬сколько гравюр на сумму именно две тысячи руб-лей, и практически он уехал бесплатно. Но вынужденная эмиграция не бывает бесплатной ни для самого ху¬дожника, ни для общества. Что-то они оба непоправимо теряют. Мучительно уезжать, мучительно жить вдали без надежды на возвращение или хотя бы на приезд. Его жена рассказывала мне, как по ночам, когда Олег засыпал, она тихонько выла в ладони от страха. К чести Олега, он не опустился до политической суеты, до спекуляции собственным «эмигрантством». Он не раз¬базаривал время попусту, выделил себе один выходной, как он выражается, «му¬зейный день» — пятницу. В Париже ведь 700 картинных галерей — есть что посмотреть. Он многое написал, вы¬рос как художник. Совсем недав¬но в нем вдруг возникла дымчатость, мягкость, и от своих конвейерных страшилищ он вернулся к нежным натюрмор-там. Его «маршаном» (продавцом) стал Эдуард Нахамкин, бывший рижский экономист, ны-не открывший несколь¬ко галерей русской живописи в США. Времена изменились, и Нахам-кин сейчас регулярно приезжает в СССР, покупая картины и приглашая наших мо¬лодых ху-дожников.

Материально Олег живет вполне обес¬печенно и благодарен Франции за то, что она дала ему приют. После долгой, изнурительной борьбы с ОВИРом мне еще несколько лет назад удалось до¬биться того, что к нему съездили в Па¬риж его родители. Олег с огром¬ной надеж-дой следит за перемена¬ми, происходящими в нашей стра¬не, не впадая в розовую эйфорию, но и не опускаясь, как некоторые, до недоброжелательного накаркивания. За границей меня-ются почти все — в луч¬шую или худшую сторону. Олег поража¬ет меня тем, что он совер-шенно не изменился по характеру. Он побывал во многих странах со своими выставками и никогда вслух не жалуется на носталь¬гию — лишь иногда у него вырывается: «Эх, сейчас бы постоять на тяге вальдшнепов где-нибудь около деревни Лужки...»

Но это страшное слово «насовсем», оброненное овировским «благодетелем», до сих пор терзает мою душу. Только что мы отметили тысячелетие христианст¬ва на Руси, но разве мы всегда помним его общенравственные постулаты, выходя¬щие за религиозные рамки? Я не о все¬прощении говорю. Предателей Родины, сотрудничавших с гитлеровцами, не про¬щу в сер-дце своем. Им к нам дорога должна быть закрыта именно насовсем, а если и открыта, то ли-шь на скамью под¬судимых.

Но разве можно ставить на одну дос¬ку с предателями Родины наших мно¬гих вынужденно уехавших художников, мужественно противостоявших

бульдозер¬ным ножам? Если кто-то из этих художни¬ков даже в чем-то и виноват, то разве наше общество ни в чем не виновато пе-ред ними? Среди уехавших нужно отделять политических спекулянтов от тех, кто со¬хранил в душе чувство Родины, не оскор¬бил ее имени. Но если люди выступали против бюрократии, не надо приписывать им деятельность против Родины.

Сейчас не время обоюдного зло¬памятства. Сейчас время собирательст¬ва русской культу-ры. Я говорил с сегодняшними руководителями Союза ху¬дожников СССР А. Васнецовым, Т. Салаховым, они в целом относятся положительно к идее выставки Олега Целкова на Родине, помнят его юношеские ра¬боты. Но решение о выставке Михаила Шемякина уже, кажется, давно принято. А судя по выступлению в «Правде» в поддержку зтой выставки, до открытия ее еще далеко. Не мешают ли тайные люби¬тели этого унизительного для человеческо¬го до-стоинства словечка «насовсем»?

В этой статье я постарался нарисовать достаточно подробную картину того, что произош-ло с Целковым и некоторыми другими художниками.

Итак, кто сильней на этой картине? Чиновничий симбиоз наглого унтера Пришибеева и робкого, трясущегося от стра¬ха Акакия Акакиевича?

Или все-таки отважный разум собира¬тельства нашей национальной культуры? Неужели все наши трагически уехавшие художники будут приезжать на Родину только в шагалов-ском. почти девяносто¬летнем возрасте?

Литературная газета, 10 августа 1988, №32 (5202)

Евг. Евтушенко

У меня на стене переделкинской дачи висит картина. Кто бы ни при¬ходил ко мне, картина гипнотически притягивает, первого взгляда, меться, нравится она или не нравится. Иногда вызывает восторги, иногда ошара¬шивает, даже пугает.

Картина называется «День рождения с Рембрандтом». В темно-алых размывах-то ли кро-ви, то ли взвихренных пожаров - два художника, родившихся в один лень, 15 июля, но один из них, Рембрандт, — в 1606 году в Лейдене, другой, автор картины Олег Целков, — в 1934 году в Москве того и у другого в руках бокалы, наполненные то ли красным вином, то ли пламенем истории. Русский наклонил¬ся к голландцу и что-то заговорщицки, шепчет ему на ухо, а может быть, что-то спрашивает, да не просто, а поддевая, подкалывая. Озорная, но в то же время не очень-то веселая дьявольщинка про¬сверкивает в глазах русского, наделенно¬го страшным превосходством знания всего того, что случилось на планете после смерти Ремб-рандта. Жутковатая сила, жи¬вучесть есть в этом русском художнике, прошедшем школу ма-газинных очередей, коммунальных кухонь, битком набитых трамваев, школу страха перёд ночным звонком в дверь, школу хрущевских кри¬ков на художников, школу разгрома выстав-ки на пустыре бульдозерами при Брежневе, школу невыпускания за грани¬цу, невыставления и непокупания картин, школу бесчисленных исключений, запре¬щений, угроз.

Рембрандт на целковской картине уж не тот, с колен которого так обворожи¬тельно улыба-лась Саския, по его гениаль¬ной воле раз и навсегда повернувшаяся лицом ко всем будущим поколениям, но Рембрандт умирающий, который справля¬ет свой последний день рождения вместе с русским странным художником, который по воландовскому мановению перемес-тился во времени. Это Рембрандт, уже не добивающийся славы, а добившийся ее, но и пре-зревший. Это Рембрандт, выдер¬жавший и старость, и безденежье с не меньшим достоинст-вом, чем молодость и деньги. Это Рембрандт, простивший жизни все, что она отобрала у не-го, за все, что она дала ему. Это Рембрандт, не опустив¬шийся до хитрости, но и не отказав-шийся от крестьянского колабрюньоновского лу¬кавства.

Много раз задавал сам себе вопрос: кто сильней на этой картине? Спрашивал и гостей. Лучший ответ дал, пожалуй, Габриэль Гарсиа Маркес: «Оба сильнее». Неплохо сказал и один грузинский гость, пожелавший остаться неизвестным: «Силь¬ней тот, кто бокал держит ни-же». На кар¬тине ниже бокал держит старший. Но са¬мое горькое в том, что почти никто из моих гостей (за исключением некоторых Иностранцев и советских специалистов по живопи-си) не узнал, чьей кисти эта кар¬тина, а когда я называл фамилию Целкова, переспрашивали.

Целков был одним из двух-трех самых моих близких друзей. К нему я мог при¬ехать без звонка в любое время дня и но¬чи — и один, и вдвоем, и даже с большой компанией. Однаж-ды, выйдя из его квартиры ночью, мы купались при лунном свете в канале, как будто проща-лись на¬всегда и с нашей молодостью, и друг с другом: Белла Ахмадулина, Василий Аксе¬нов, Булат Окуджава, японская девушка Юка, Олег и я. Как будто с заранее предугаданной непо-правимостью я в своей жизни разошелся с некоторыми, но не с Олегом. У него был великий дар хранения дружбы. Секрет этого дара, ви¬димо, в терпимости к чужим, непохожим на соб-ственный характер мнениям. В этом смысле Целков в жизни больше похож на Рембрандта с той картины, чем на нари¬сованного Целковым Целкова. Он никогда не поучал, не лез в со-ветчики, но и сам не выпрашивал советов. У него было ред¬чайшее качество — умение при-нять чу¬жую боль и умение исповедаться. Он был способен помочь в беде, но и не позавидо-вать в счастье. Всю жизнь борясь с безденежьем, он не считал в воображе¬нии чужих денег и без своих умел, обхо¬диться почти незаметно и даже элегантно.

Я прошел вместе с ним многие тысячи километров и по Вилюю, и по Алдану на моторных лодках. Он был смешным в сво¬их городских ужасах и восторгах перед сибирской природой, но всегда оставался трогательнейше преданным, а было нуж¬но — и бесстрашным товари-щем. Первые года два, когда он так неожиданно для всех и для себя уехал, несколько раз я ловил свою автомашину на том, что она как бы сама инстинктивно норовила по¬ехать к нему ночью в Орехово-Борисово, пока я не спохватывался, что Целкова там уже нет и не будет. Уже целых одинна¬дцать лет он не ходил по московским ули¬цам, которые так любил всей своей бро¬дяжьей душой полуночника. Его не успели здесь признать, но забыть успели. Его помнят только родственника, личные дру¬зья, некоторые профессиональные художники и коллекционеры. Никогда не зани¬мавшийся политикой, он живет во Фран¬ции с паспортом «политического бежен¬ца», что, впрочем, позволяет ему свободно ездить по всему белому свету и выстав¬ляться, выставляться, выставляться. Везде, за исключением Родины.

В прошлом году итальянское издатель¬ство «Фаббри» выпустило цветную монографию-гигант, посвященную Олегу Целкову, в серии «Выдающиеся мастера XX века». Лишь немно-гие живые художники удостоились чести быть включенными в эту серию. Так что же прои-зошло? Поче¬му наша страна позволила себе преступную «роскошь» уворовать у самой себя и Целкова, и многих других художников — по приблизительным подсчетам около двухсот? Это произошло не в сталинское время, а уже после двадцатого съезда. Все мы несем за это ответственность. Конечно, именно сталинское время было колыбелью беспрецедентного в истории национального самоворовства. У стольких наших поколений был украден великий русский авангард — Кандинский, Малевич, Филонов, Гончарова, Ларионов, Татлин, Тыш-лер, Лентулов, Родченко, Мельников!

Железный занавес между двумя систе¬мами стал стеной между двумя культура¬ми. Ахмато-ва, по собственному призна¬нию, лишь случайно, с огромным опозда¬нием узнала, что любив-ший ее в Париже безвестный итальянец Модильяни по¬смертно стал всемирной известнос-тью. В 1962 году Шагал, которого я посетил в его доме во Франции, сказал, что он хочет умереть на Родине, подарив, ей все принадлежащие ему картины, — лишь бы ему дали скро-мный домик в родном Ви¬тебске Шагал передал мне свою моно¬графию с таким автографом для Хруще¬ва: «Дорогому Никите Сергеевичу Хруще¬ву с любовью к нему и к нашей Родине». (Первоначально на моих глазах Шагал сделал описку — вместо «к нему» стояло «к небу»). Помощник Хрущева В.С. Ле¬бедев, никогда не слышавший фамилии Шагала, не захотел пере-дать эту книгу Хру¬щеву. «Евреи, да еще и летают...» — раз¬драженно прокомментировал он репродук¬цию, где двое влюбленных целовались, па¬ря под потолком. Лебедев, который — на-до отдать ему должное — ранее помог напечатать и «Наследников Сталина», и «Один день Ивана Денисовича», был раз¬дражен и даже напуган не случайно. Ата¬ки на художников со стороны Хрущева и окружения перешли в атаки на писателей, на свободомыслящую интел-лигенцию во¬обще. Но. впрочем, и раньше рамки сво¬боды для живописи раздвигались гораз-до медленней, чем для литературы. Ничто гак медленно не меняется, как привычка к визу-альным стереотипам. Даже в самые «оттепельные» времена книгу англичанки Камиллы Грей о русском авангарде конфис¬ковывали наши несгибаемые таможенники. Нравственная кас-трация породила кастра¬цию художественную, даже стилевую. Не¬обычная художественная форма уже вос¬принималась как антисоветское содержа¬ние.

Но все-таки железный занавес проржа¬вел, и сквозь его дыры с острыми, боль¬но ранящими краями просачивались люди, книги — и в ту, и в другую сторону. К со¬жалению, в ту сторону уходили оригиналь¬ные картины, написанные здесь, а в эту ходили лишь репродукции Саль-вадора Дали, Макса Эрнста, Хоана Миро, мно¬гих других. Когда я недавно был на аук¬ционе Сотбис и видел навсегда уплываю¬щие за границу холсты Родченко, Древина, Удальцовой и талантливые работы на¬ших молодых, еще живых художников, иг¬норируемых государствен-ными закупочны¬ми комиссиями на Родине, то я слушал звучавшие под удары молотка бас-нослов¬ные цифры, как предупреждающий набат. С одной стороны, хорошо, что русскую жи-вопись увидят в других странах, что молодые художники благодаря этому деньгопаду с ка-питалистического неба смогут дальше спокойно работать, не суе¬тясь ради поденщины. Но все-таки кошки скребли у меня на сердце. Почему мы са¬ми не могли у себя купить эти кар-тины? Все это опять пахнет национальным самоворовством. Но вернемся к Целкову.

По его собственным признаниям, в ран¬нем детстве его никто постоянно не учил живопи-си. Однажды в пионерском лагере художник Михаил Архипов по¬тряс Олега красочными рассказами о мире художников, о живописи, о ее святом предназначении. Впечатлительный подросток в течение одной бессонной но¬чи вдруг осознал, что он тоже худож¬ник. Олега при-няли в Суриковскую сред¬нюю художественную школу. Его мама вспоминает: «В школе при поступле¬нии ему дали стипендию — 20 рублей. Для пятнадцатилетнего мальчика и скром¬ного бюджета семьи средних служащих это было даже очень много. Но за пер¬вые две карти-ны, представленные на зим¬ней сессии, Олег был лишен этой стипен¬дии. На одной опальной картине был изо¬бражен концлагерь. Из-за колючей про¬волоки смотрели безнадежные, приу-чен¬ные к повиновению лица. Картину обви¬нили в пессимизме, в отступлении от социалисти-ческого реализма, в слишком трагическом изображении лагерной жиз¬ни, ибо в глазах людей не светилась на¬дежда на скорое приближение советских войск. Вторая — композиция: оди-нокий солдат играет на гитаре на малень¬кой пристани туманным, мглистым ут¬ром. Директор вызвал отца и с глазу на глаз допрашивал: почему у его сына могли возникнуть упадниче-ские настрое¬ния, с кем он дружит, нет ли у него в друзьях старшего художника, который на него дурно влияет? Отец удивился: «По¬чему?» «А видите — солнца нет! Облака, сырость, серость...» «Это было первое ЧП в моей жизни, — говорил Олег, — но тем не менее это было мое крещение, с этого случая начался я как художник».

В такой обстановке рос Олег Целков и его ровесники — юные художники. Когда Олег за-кончил школу, то на просмотре работ школьников руководителями суриковского института один из них топал но¬гами у целковских картин и кричал: «Этой кончаловщине у меня не бы-вать!» Олег все-таки решил поступать в институт, и его, разумеется, провалили. На некото-рых ранних картинах когда-то стояли жирные двойки мелом. Целкова неожиданно поддер-жал столп тогдашней официальной жи¬вописи Б. Иогансон. Сохранилось его письмо, направ-ленное в Минский теат¬ральный институт: «Рекомендую Олега Целкова как прекрасный ма-териал для будущего художника... Он является превос¬ходным живописцем, и уверен, что оп-рав¬дает возложенные на него надежды». Иогансон в данном случае проявил последователь-ность. Когда Целкова исключили в Минске (за формализм), через год он помог ему посту-пить в Академию худо¬жеств имени Репина в Ленинграде. Однако в академии Олег устроил выставку своих первокурсных работ, и студенты-китайцы написали коллективный протест против этой выставки, как против «разлагающе¬го буржуазного влияния». Где они теперь, эти китайские художники? Не погибли ли они сами, возвративщись в Китай, где, может быть, тоже показались «слишком буржуазными» озверело бушевавшей в своем младенческо-пала-ческом неведении толпе хунвэйбинов?

Целкова исключили из академии. Его выручил замечательный режиссер и художник Ни-колай Акимов, взявший Олега на свой курс в театральный институт. Именно тогда, в 1957 году, Слуцкий, с ко¬торым мы вместе приехали на поэтические совместные чтения в Ленин-град, мне представил моего будущего близкого дру¬га слегка шутливо, но с долей серьезно¬сти: «Олег Целков — возможно, будущий гений...» Стройный, красивый, темногла¬зый юно-ша с вьющимися волосами стоял, с небрежной независимостью опершись плечом о косяк двери, в модной тогда для литературных посиделок квартире ленин¬градского писателя Ки-рилла Косцинского. В позе Целкова было что-то от Долохова, готового шагнуть к подокон-нику. Но в отличие от Долохова в Целкове никогда не было издевательской насмешливости над другими, а свойственное всем настоящим людям искусства детское любо¬пытство к лю-дям, к жизни. Мы подружи¬лись с ним с первого взгляда.

До встречи с Олегом я был поклонни¬ком Глазунова. В 1957 году в ЦДРИ со¬стоялась сен-сационная выставка работ этого никому доселе неизвестного ленин¬градского сироты, жена-того на внучке Бенуа, изгоя академии, по слухам, спавшего в Москве в ванне вдовы Яхон-това. После бесконечных Сталиных, после могу¬чих колхозниц с не менее могучими сно¬пами в питекантропски мощных ручищах — огромные глаза блокадных детей, мучи¬тельное лицо Достоевского, трагический облик Блока среди свиных рыл в ресто¬ране, современные юноша и девушка, про¬сыпающиеся, друг с другом в городе, похожем на гетто, где над железной ре-шет¬чатой, спинкой их кровати дымятся трубы чего-то жестокого, всепожирающего. Однаж-ды зимней ночью мы вместе с Глазу¬новым выносили его картины, спрятанные в общежитии МГУ, и просовывали их сквозь прутья массивной чугунной ограды с такими же чугунными гербами СССР грузили эти картины в мой облупленный «Москвич», и струи вьюги били в за¬стекленное лицо Ксюши Некрасовой. Мог ли я тогда представить, что попираемый и опле-вываемый художник Глазунов вскоре станет неофициальным официальным ху¬дожником МИДа и в высокомерно-уничи¬жительной манере будет говорить о рус¬ском многострадаль-ном авангарде, как это недавно прозвучало по телевидению.

Целкова начали, поносить со школь¬ной скамьи. А уже в 1957 году за¬грохотали не только легкие, но и тя¬желые — академические — орудия. Так, например, академик Юон в своей ста¬тье, перечисляя отступников от социа¬листического реализма, назвал нынешнего председате-ля правления Союза художников СССР А. Васнецова, Ю. Васильева К. Мордовина, Э. Неиз-вестного, О. Целкова. На пленуме правления Союза художни¬ков было обронено и такое суж-дение: «Очень плохой фальшивкой под Сезанна являются натюрморты О. Целкова» («Совет-ская культура», 4 июня 1957 го¬да). Заодно от Целкова открестился и его бывший «крестный отец» — Иогансон. Но почти одновременно картинам молодо¬го художника была дана и про-тивополож¬ная оценка человеком, который был дру¬гом Пикассо и вообще кое-что соображал в искусстве. Этим человеком был Пабло Неруда, увидевший всего-навсего два цел¬ковских натюрморта на молодежной выс¬тавке в Москве. Он прислал Олегу пись¬мо, где были такие слова: «На вашем художническом пути вы выглядите как правдивый реалист, у которого есть своя экспрессия и поэзия. Браво!» В Целкова сразу поверил революционный ту¬рецкий поэт Назым Хикмет и предло¬жил ему работу по оформлению сво¬его спектакля «Дамоклов меч» в Теат¬ре сатиры. Думаю, что в работах Целко¬ва Хикмет видел отблески того великого авангарда, который ему посчастливилось увидеть в двадцатые годы в Москве Мая¬ковского и Мейерхольда, На эти отблески к Целкову тянуло и Кирсанова, и Лилю Брик, и Катаняна. Не-задолго до своей кончины целковскую квартиру посетила Анна Ахматова, не слишком бало-вавшая живописцев своими посещениями.

Целкова приняли в Союз художников, в театральную секцию. Но его работы никакие офи-циальные организаторы не покупали. Если бы не постоянная помощь родителей, несмотря ни на что веривших в талант сына, Олег не выдержал бы... Но все-таки появились и первые покупате¬ли. Это были тогда совсем молодые акте¬ры М. Козаков, А. Гурченко, нищий в то время минский художник Борис Заборов, ныне живущий в Париже в одном доме с Целко-вым, другой, тоже нищий москов¬ский художник Юрий Соболев, геолог Анатолий Гаврилов, коллекционер-энтузиаст Евгений Нутович, несмотря на пустые карманы, сумевший собрать целую анто¬логию русской современной живописи, еще один художник, Арнольд Остроумов, журналист Леонид Шинкарев, физик Рубен Сейсян. Переломным для «покупательной репу-тации» Олега был момент, когда несколько его холстов приобрел один из знаменитейших коллекционеров русского, авангарда — Костаки. Первой крупной работой Целкова, продан-ной за рубеж, был «Групповой портрет с арбузом», опи¬санный мной в поэме «Голубь в Сан¬тьяго». «Там с хищными огромными ножами, всей своей сталью жажду¬щими крови пока еще арбуза, а не жертвы, тринадцать морд конвейер¬ных, безликих со щелками свиными вме¬сто глаз, как мафия, позируя, застыли над первой алой раной, из которой растерян¬ные семечки взвились». Эту картину при¬обрел приехавший тогда в СССР Артур Миллер, впоследствии самым высоким об¬разом написавший о Целкове, Я был сви¬детелем того, как Сикейрос и Гут-тузо, два «объевшихся красками всезнайки», жадно и деловито спросили, чем написа¬ны его картины. Олег спокойно перевер¬нул холсты, где на обратной стороне был записан состав красок и лаков. Два ста¬рых волка живописи прилежно все пе¬реписали, как мальчики. Это было выс¬шим профессиональным признанием.

От натюрмортов, в которых действительно было некоторое влияние Сезанна, Целков мед-ленно и могуче вышел к серии индивидуальных и групповых портретов конвейерно-робото-образных особей, порожденных веком расщеплен¬ного атома и электроники, веком Дахау, Гу-лага, Хиросимы. Эти особи страшноваты, но тем не менее им не чуж¬ды сентиментальные, вполне человеческие порывы, и их автоматизированная психо¬логия колеблется где-то на гра-ни между фашизмом и детско-дикарской наивно¬стью. Тип этих особей интернационален, ибо их можно встретить и в Нью-Йорке, и в Люберцах. Серия получилась внуши¬тельная, веду-щая свою родословную в ка¬кой-то степени от «Женщины с коромыс¬лом» Малевича, от неко-торых, образов Леже. Но генеалогическое древо этих особей росло из реальности, и вот это-го-то реализма и испугались «борцы за реа¬лизм». На самом деле эти «борцы за реа¬лизм» бы-ли абстракционистами, ибо на своих угодливых картинах рисовали несуществующую, абст-рактную советскую жизнь. Эти «борцы за реализм» травили жившего в лианозовском бараке художни¬ка Оскара Рабина, со страшной реалисти¬ческой простотой описавшего барачную жуть. Когда «искусствоведы» с повяз¬ками дружинников моторизованно ата¬ковали знамени-тую выставку на пусты¬ре, Рабин лишь в последнюю секунду успел вскочить на нож идущего на него бульдозера стал балансировать на острие ножа со своей спасенной им карти¬ной. Так и жили многие наши художники — стоя на острие ножа со своими карти¬нами.

Художник Юрий Васильев во время войны служил в летных частях, был сбит, уцелел чу-дом, вступил в партию. После войны он сначала занимался, как многие студенты, слащавым кондитерским реализ¬мом. Но честь ему и слава за то, что он одним из первых русских совет-ских ху¬дожников вернулся к забытым, попранным традициям великого авангарда. Васильев перешел к реализму фантазий, видений, создав и атомную Леду, любовно ласкаю¬щую реак-тивный самолет, и Клевету — чудовищную металлическую бабищу, перемалывающую и по-жирающую людей. Его, изобличителя клеветы, немедленно самого обвинили в клевете. К не-му явились чле¬ны партбюро МОСХа, чтобы идеологиче¬ски «проверить» его картины. Юрий Ва¬сильев, как восставший с печи Илья Муро¬мец, встал в дверях вместе со своими ма¬лыми детьми и женой, держа в руках за¬ряженный охотничий карабин, и сказал, что если они осме-лятся незвано пере¬ступить его порог, он убьет и своих де¬тей, и жену, и себя. Вот что скрыва-лось за счастливой улыбкой Юрия Васильева, когда я видел его фотографию в газетах на от-крытии выставки в Японии.

Запихнутый в психушку Михаил Шемя¬кин сделал там потрясающие реалистиче¬ские на-броски карандашом с натуры, а его самого за это обвинили в «искажении советских психле-чебниц», в психопатстве. Вот что скрывается за озабоченным ли¬цом Шемякина, когда сейчас в качестве председателя комитета по спасению со¬ветских военнопленных-афганцев он борет-ся в Нью-Йорке за человеческую жизнь. Скульптора Эрнста Неизвестного, разведчика, ко-мандира взвода, посмертно (считали, что он убит) награжденного за подвиги, человека, у ко-торого вся спина изрыта осколками» оскорбил глава госу¬дарства, крича ему: «Забирайте ваш пас¬порт и убирайтесь вон!» Предугадывал ли глава государства, что именно этот скульптор, оценив освобождение и реабилитацию стольких невинных людей выше личной обиды, по-ставит ему памятник на могиле? Э. Неизвестного под горячую руку почему-то называли аб-стракционистом. После зва¬ного обеда для интеллигенции в Доме приемов топтуны, кряхтя, выне¬сли его скульптуры и расставили на столе правительства, еще в жир¬ных пятнах от шаш-лыков. Из-за скульпту¬ры, изображавшей лагерного мальчика с мышкой в руках, глядело за-сушенное инквизиторское лицо Суслова. Жертва в бронзе и идеологический надзиратель смотрелись как единый архитектурный ан¬самбль. Какой тут к черту абстракцио¬низм! Инсти-нктивный страх невежества на самом деле был направлен против реалистического портрети-рования эпохи. Кошка знала, чье мясо она съела, и хоте¬ла, чтобы на ее портретах было толь-ко невинное молочко на усиках, а не кровь. Но почему же заодно преследовали и абстракци-онизм — ведь, казалось бы, это самый политически безопасный стиль? Абстракционизма бо-ялись потому, что в буйных набрызгах красок мерещился спря¬танный, как в ловком фокусе иллюзиони¬ста, уничижительный портрет.

Агрессивное непонимание есть самопро¬вокация страха. Невежество не хочет признать, что оно чего-то не понимает. Не¬вежество инстинктивно ненавидит объект своего непонима-ния, создает из него об¬раз врага. В поле агрессивного непонима¬ния оказался и Олег Целков. Он сам ни¬когда не был агрессивным, никогда не был охочим до таких рекламных сканда-лов, когда остреньким политическим соу¬сом пытаются сделать более аппетитной позавче-рашнюю заветренную котлету, в которой мясо, может быть и ночевало, но даже не помяв по-душки. Олег всегда любил свою Родину, ее искусство, не принимая лицо бюрократии за ли-цо Родины. Он был слишком занят самосовершенствованием, чтобы звонить иностран¬ным корреспондентам и оповещать их за¬годя о том, когда его будут очередной раз «подвергать преследованиям». Целков не подпадал ни под один стереотип, не принадлежал ни к какой группе, не участ¬вовал в политических акциях, и тем не ме¬нее его все уважали, с его мнением считались. Возможно, кому-то он казался даже тайным лидером всех подпольных художни-ков. Логика была уголовная: «Раз все уважают, значит, пахан». А уважать было за что. Цел-ков — человек на редкость доб¬рожелательный и широкий во вкусах. Од¬нажды целый вечер он мне восхищённо го¬ворил о подвиге передвижников и сказал, что перовская «Тройка», где крестьянские дети везут на санках обледенелую бочку, — одна из его любимых картин. Я ни от одного художника не слышал столько доб¬рого о других художниках. У Целкова есть одна редкостная черта — уверенность в себе, не переходящая в зазнайство. Это уверенность ма-стерового, знающего свое дело. На зависть и ненависть у настоя¬щих мастеров просто-напро-сто нет вре¬мени.

Целков, любящий литературу, наиме¬нее литературный художник из всех фи¬гуративистов, которых я знаю. Цвет — это три Четверти содержания его хол¬стов. Но атакующая сочность его цвета тоже политически пугала. В 1965 году впервые была открыта его выставка в До¬ме культуры института Курчатова, но организаторам здорово влетело; Они вы¬нуждены были публично покаяться в сво¬ей идейной незрелости. В 1970 году Дом архитектора организовал выставку-однодневку Целкова. Выставка побила миро¬вой рекорд... скорости выставок — её закрыли через пятнадцать минут. Некто, помахав красной книжечкой перед носом перепу-ганного директора потребовал отключить свет, удалить публику, снять картины. На следую-щий день Целкова исключили из союзов художников за самовольную(!!) организацию вы-ставки.

Я кинулся выручать товарища — к Фурцевой, тогдашнему министру культуры. Именно она когда-то разрешила песню «Хотят ли русские войны», которую пол¬года запрещали ис-полнять по радио как якобы «демобилизующую наших воинов». Фурцева и на сей раз была в добром на¬строении. «А что если нам вот сейчас, с ходу махнуть в мастерскую к этому Цел-кову?» — с энергичной демократичностью предложила она. «Лучше не стоит, Екате¬рина Алексеевна... — вздохнул я. — Вам будет труднее защищать автора, когда вы увидите его картины...» Фурцева оценила, мое предупреждение и при мне сразу по¬звонила в Союз ху-дожников, напустила на себя начальственный гнев: «Это исклю¬чение — поспешность, кото-рая может пе¬рейти в политическую ошибку», — сказа¬ла она в телефонную трубку на риту-аль¬ном лексиконе и подмигнула мне.

Целкова восстановили. Но что измени¬лось в его жизни? Картин его официально не поку-пали, а для Целкова это траге¬дия, ибо он не интерьерный, а музейный художник. Картинам его тесно в жилых комнатах. Целкова опять не выставляли — за исключением коллективной выставки неофициальных художников, которую па¬родийно загнали в павильон «Пчеловод¬ство» на ВДНХ, окружив смехотворно многочисленным кордоном милиции. Целков там впе-рвые выставил свой трагиче¬ский, спорный холст «Тайная вечеря», где на грани мятежного богохульства изобра¬зил Христа и тринадцать апостов как роботообразных заговорщиков против че¬ловечества. Но может быть, таковой ему виделась тайная вечеря не Христа, а Ан¬тихриста?

Картины накапливались. Чувство пер¬спективы терялось. Вон она чем была страшна, тря-сина застоя, — она всасыва¬ла в безнадежность. Многие талантливые люди становились пес-симистами, а беста¬ланные оптимистично перли вперед.

Целков не хотел уезжать за границу — он хотел съездить. В 1977 году он полу¬чил пригла-шение из Франции. Один из тогдашних начальников ОВИРа пообе¬щал ему паспорт на два месяца. Жена Целкова просила меня присмотреть за их квартирой, выпросила у меня довоен-ное собрание Мопассана, чтобы ублажить ка¬кого-то овировского чиновника, бравше¬го взят-ки не борзыми щенками, но дефи¬цитными книжками. Я скрепя сердце от¬дал Мопассана. И вдруг в ОВИР-е нача¬лась очередная чиновничья чехарда. Целковых вызвал их благодетель и с осунув¬шимся лицом сказал: «В общем, так: ли¬бо сейчас и насовсем, либо никогда…» А ве-дь это страшное слово — «насов¬сем», особенно если оно соединяется со словом «Родина». Многие, и не толь¬ко художники, никуда не уехали бы, ес¬ли бы перед ними не ставили когда-то такую антигуманную дилемму — либо сейчас и насовсем, либо никогда…

Целков, мой ближайший друг, уезжал. Имел ли я право просить его, чтобы он этого не де-лал? Что я ему мог пред¬ложить — выставку на Кузнецком, закуп¬ку его картин Третьяков-кой? Какое имел я право отобрать у него возможность наконец-то увидеть Лувр, Прадо, Мет¬рополитен, Тейт галерею, Уффици? Но почему за право увидеть эти великие музеи он дол-жен был платить такую страш¬ную цену — потерю Родины? Почему до революции наиболее талантливым моло¬дым художникам давали стипендии, по¬сылая их в Италию, во Францию, чтобы они видели шедевры в оригиналах?

Тоня Целкова ворвалась ко мне перед самым отъездом, вся зареванная. Специ¬альная ко-миссия при Министерстве куль¬туры потребовала, чтобы Олег за выво¬зимые собственные картины уплатил 22 тысячи рублей. Таких денег Олег и сроду-то в руках не держал. Худ-фонд вы¬дал ему справку, что за 15 лет членства в Союзе художников он заработал всего 4500 руб. (!!). «Такие картины не стоят ни гроша!» — презрительно усмехались над холстами Целкова. И вдруг государ¬ство, не купившее у Целкова ни одной картины, оценило их как нечто стоящее, но лишь при этом проклятом отъезде «насовсем». Старик Рембрандт тоже, ко¬нечно, бывал в разных передрягах, но ему и в страшном сне не приснился бы подобный — дневной и ночной — та¬моженный дозор, следящий за искусст¬вом. Я бросился к тогдашнему заместите¬лю министра культуры Ю. Барабашу и сбивчиво сказал примерно вот что: уезжает замечательный русский художник. Но кто знает, как сложится его личная судьба, как, нако-нец, сложится история. Зачем же оскорблять его этими побора¬ми, как будто нарочно ему хо-тят вну¬шить ненависть к Родине, как будто хо¬тят по-садистски разорвать насовсем ни¬ти, со-единяющие его с культурой, сыном которой он был. У Барабаша, была репу¬тация жесткого, сухого человека. Но, к его чести, он понял мои аргументы и помог. На следующий день 22 тысячи волшебно превратились всего в две.

Мало того — у Целкова приобрели не¬сколько гравюр на сумму именно две тысячи руб-лей, и практически он уехал бесплатно. Но вынужденная эмиграция не бывает бесплатной ни для самого ху¬дожника, ни для общества. Что-то они оба непоправимо теряют. Мучительно уезжать, мучительно жить вдали без надежды на возвращение или хотя бы на приезд. Его жена рассказывала мне, как по ночам, когда Олег засыпал, она тихонько выла в ладони от страха. К чести Олега, он не опустился до политической суеты, до спекуляции собственным «эмигрантством». Он не раз¬базаривал время попусту, выделил себе один выходной, как он выражается, «му¬зейный день» — пятницу. В Париже ведь 700 картинных галерей — есть что посмотреть. Он многое написал, вы¬рос как художник. Совсем недав¬но в нем вдруг возникла дымчатость, мягкость, и от своих конвейерных страшилищ он вернулся к нежным натюрмор-там. Его «маршаном» (продавцом) стал Эдуард Нахамкин, бывший рижский экономист, ны-не открывший несколь¬ко галерей русской живописи в США. Времена изменились, и Нахам-кин сейчас регулярно приезжает в СССР, покупая картины и приглашая наших мо¬лодых ху-дожников.

Материально Олег живет вполне обес¬печенно и благодарен Франции за то, что она дала ему приют. После долгой, изнурительной борьбы с ОВИРом мне еще несколько лет назад удалось до¬биться того, что к нему съездили в Па¬риж его родители. Олег с огром¬ной надеж-дой следит за перемена¬ми, происходящими в нашей стра¬не, не впадая в розовую эйфорию, но и не опускаясь, как некоторые, до недоброжелательного накаркивания. За границей меня-ются почти все — в луч¬шую или худшую сторону. Олег поража¬ет меня тем, что он совер-шенно не изменился по характеру. Он побывал во многих странах со своими выставками и никогда вслух не жалуется на носталь¬гию — лишь иногда у него вырывается: «Эх, сейчас бы постоять на тяге вальдшнепов где-нибудь около деревни Лужки...»

Но это страшное слово «насовсем», оброненное овировским «благодетелем», до сих пор терзает мою душу. Только что мы отметили тысячелетие христианст¬ва на Руси, но разве мы всегда помним его общенравственные постулаты, выходя¬щие за религиозные рамки? Я не о все¬прощении говорю. Предателей Родины, сотрудничавших с гитлеровцами, не про¬щу в сер-дце своем. Им к нам дорога должна быть закрыта именно насовсем, а если и открыта, то ли-шь на скамью под¬судимых.

Но разве можно ставить на одну дос¬ку с предателями Родины наших мно¬гих вынужденно уехавших художников, мужественно противостоявших

бульдозер¬ным ножам? Если кто-то из этих художни¬ков даже в чем-то и виноват, то разве наше общество ни в чем не виновато пе-ред ними? Среди уехавших нужно отделять политических спекулянтов от тех, кто со¬хранил в душе чувство Родины, не оскор¬бил ее имени. Но если люди выступали против бюрократии, не надо приписывать им деятельность против Родины.

Сейчас не время обоюдного зло¬памятства. Сейчас время собирательст¬ва русской культу-ры. Я говорил с сегодняшними руководителями Союза ху¬дожников СССР А. Васнецовым, Т. Салаховым, они в целом относятся положительно к идее выставки Олега Целкова на Родине, помнят его юношеские ра¬боты. Но решение о выставке Михаила Шемякина уже, кажется, давно принято. А судя по выступлению в «Правде» в поддержку зтой выставки, до открытия ее еще далеко. Не мешают ли тайные люби¬тели этого унизительного для человеческо¬го до-стоинства словечка «насовсем»?

В этой статье я постарался нарисовать достаточно подробную картину того, что произош-ло с Целковым и некоторыми другими художниками.

Итак, кто сильней на этой картине? Чиновничий симбиоз наглого унтера Пришибеева и робкого, трясущегося от стра¬ха Акакия Акакиевича?

Или все-таки отважный разум собира¬тельства нашей национальной культуры? Неужели все наши трагически уехавшие художники будут приезжать на Родину только в шагалов-ском. почти девяносто¬летнем возрасте?

Литературная газета, 10 августа 1988, №32 (5202)

Комментарии:

Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи

Трибуна сайта

Наш рупор